해외동향

[독일]성공적인 옥외광고를 위한 신경기호학적 통찰

신경-신호-경로: 성공적인 옥외광고를 위한 신경기호학적 통찰

요약

디지털 혁명 이후 옥외광고는 마지막으로 성장하는 대중 매체이다. 옥외광고는 디지털의 파편화를 피할 수 있는 편재성으로 인해 광고 차단기로도 우리의 지각에서 걸러낼 수 없다. 이 글에서는 기호의 인식과 의미 구성을 분석하기 위한 도구로 신경기호학을 소개한다. 이 모델의 통합적 접근 방식을 통해 이전에는 고려되지 않았던 반직관적인 연구 결과를 분류할 수 있다.

키워드: 옥외광고, 암시적, 브랜드 관리, 옥외 미디어, 기호학, 광고 효과

1. 서론

광고는 처음부터 공공 장소와 밀접하게 연관되어 왔다. 옥외광고는 가장 오래된 형태의 광고로서 물건을 판매하는 가게 앞의 표지판과 같은 것이 그 시작으로 볼 수 있다. 인쇄술의 발명으로 포스터와 전단지가 등장했으며, 17세기 초 경찰 규정과 상인 규정에서 이미 옥외광고에 대한 첫 번째 법적 규제의 증거가 발견된다. 옥외광고는 산업 혁명 이후, 특히 광고 컬럼의 확산과 함께 대규모로 등장하기 시작했다. 1930년대 중반부터 포스터가 독일어권 국가에서 인기 있는 광고 수단으로 자리잡고 난 이후로 포스터는 옥외광고의 가장 중요한 매체로 발전했다. 공공장소에서의 광고는 논란의 여지가 있으며, 때때로 환경에 대한 미학적 침해로 비판을 받는다. 브라질 상파울루의 도시 옥외광고 전면 금지가 시행된 동인이 시사하는 바처럼, 사람들은 공공 장소에 즐비한 수많은 포스터 광고들은 사실상 그것을 인지하도록 강요받는다는 것이 자주 지적되는 비판 중 하나이다.

주의경제(Aufmerksamkeitsökonomie)(Franck 2007), 미학화(Welsch 1990), 광고 피로(Abbot et al. 2013, 28 f.) 또는 배너 실명(Benway & Lane 1998; Sauerland & Krajewski 2012)은 (광고) 메시지의 증가와 수신자의 정보 과부하(Kroeber-Riel & Esch 2015, 20)로 인한 인간 인지의 현상을 설명한다. 온라인에서는 인터넷 이용자들은 광고 필터(AdBlocker)를 사용함으로써 그들에게 제공되는 수많은 선택지들에 대해 반응한다. 공공장소에서는 옥외광고가 광고 기호 자체를 디지털 가상 공간이 아닌 물리적 공간에 투입하기 때문에 사람들은 온라인에서 대응하듯이 시각적 필터를 사용하여 옥외광고의 인지에서 벗어날 수 없다. 옥외광고는 지난 10년간 약 10억 유로가 증가하여 다른 전통 미디어에 비해 불균형적으로 증가한 광고비를 통해 그 중요성을 알 수 있다(OoH 137%, 전체 전통 미디어: 125% 증가, Nielsen Media Research & FAW 2017).

즉, 디지털 광고 혁명 이후에도 계속 성장하고 있는 대중 매체 중 하나인 옥외광고는 두드러진 효과에 기반하여 브랜드 구축에 중요한 역할을 한다. 이는 패턴의 유사성과 인식 가능성을 통해 개인을 초월한 동기화와 일치를 목표로 하며 특히 같은 모티브에 반복적으로 노출될 때 학습 과정을 통해 인식이 쉬워지고 결국 친숙함을 느끼게 한다. 이런 주된 목표는 메시지를 개별적으로 맞춤화하는 현대의 방식, 즉 마이크로 타겟팅이 가능한 시대에 자주 간과된다. 신문이나 잡지 캠페인이 일반적으로 몇 번의 광고 접촉(1~3번의 노출 기회)으로 운영되는 것과는 달리, 비슷한 예산을 가진 옥외광고 캠페인은 최소한 10배 이상의 광고 접촉을 제공할 수 있다. 이러한 옥외광고의 노출이 일시적이라 효과가 떨어진다고 볼 수 있는가?

이 글에서는 옥외광고의 영향을 설명하고 분석하는 모델을 제시한다. 기호의 인식과 의미 구성을 분석하기 위한 도구로 신경기호학(Neurosemiotik)을 소개하고, 2012년 미디어 회사인 스트뢰어(Ströer SE & Co. KGaA)의 의뢰로 도로 교통에서 옥외광고의 주의력과 광고 영향에 대해 수행한 연구를 위한 새로운 분석 틀로서 신경기호학 모델을 사용한다.

2. 신경기호학: 기초, 이론 및 적용

신경기호학를 통해 우리는 뉴로 마케팅(neuromarketing)과 심층 심리학 또는 정신분석학적 시장 조사와 같은 경쟁 추세를 수용하여 이러한 겉보기에 호환되지 않는 개념들을 통합된 모델로 결합을 시도한다.

2.1 의미 부여 과정에 대한 접근: 신경기호학적 모델

신경기호학적 모델은 인간의 인식을 설명하고 분석하는 도구이다. 이 모델은 기호, 이미지, 상징 또는 일상적인 현상을 분석하는 데 적합하다. 우리는 이 모델을 심리적, 신경기호학적 연구 결과를 배경으로 브랜드, 광고, 제품의 의미를 구성하는 과정에 대한 접근법으로 사용한다.

심리학 및 사회심리학 연구에서는 최근 수십 년 동안 두 가지 형태의 정신 처리를 구분하는 수많은 이론적 접근 방식이 개발되었다(Chaiken & Trope 1999). 용어는 다르지만 두 가지 프로세스 접근 방식은 자동(암시적) 프로세스와 통제(명시적) 프로세스를 가정한다. 암시적 수준의 프로세스는 빠르고 자발적이며 무의식적으로 일어나는 반면, 명시적 수준의 프로세스는 의식적으로 더 느리고 더 큰 처리 용량으로 일어난다. 암시적 프로세스는 더 감정적이고 명시적 프로세스는 인지적-합리적이다. Kahneman(2003, 698)은 이 두 가지 사고 체계를 특히 간결하게 설명한다:

'시스템 1의 작동은 일반적으로 빠르고, 자동적이며, 수월하고, 연상적이고, 암시적이며(성찰할 수 없음), 종종 감정적으로 충전되어 있다; 이들은 또한 습관에 의해 지배되므로 제어하거나 수정하기 어렵다. 시스템 2의 작업은 더 느리고, 연속적이며, 노력이 많이 들고, 의식적으로 모니터링하고 의도적으로 통제할 가능성이 높으며, 상대적으로 유연하고 잠재적으로 규칙에 의해 통제될 수 있다.'

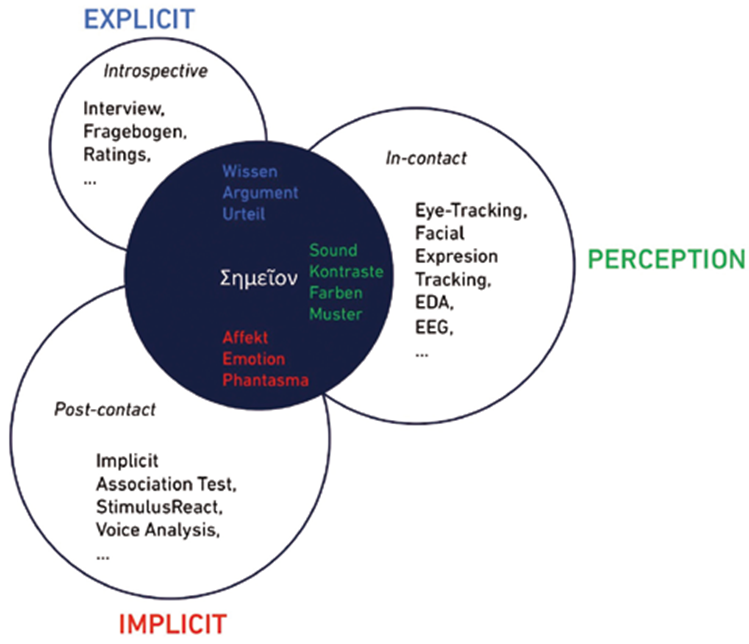

두 가지 유형의 프로세스는 신경기호학에서도 발견된다. 명시적 처리과정은 의식적 사고와 관련된 뇌의 영역, 예를 들어 내측 및 외측 전두엽 영역의 활성화에 해당하고, 암시적 처리과정은 무의식적 처리가 이루어지는 뇌의 편도체에 해당한다(Liebermann 2007). 편도체에서 암시적 과정의 발견은 공포증 환자를 대상으로 한 실험에서 공포 유발 자극의 잠재의식 제시 후 우측 편도체 활성화의 관찰을 통해 뒷받침된다(Lipka 외. 2011). 두 가지 프로세스 접근 방식에 따라, 이 연구에서는 신경기호학적 모델에 따라 암시적 수준과 명시적 수준 그리고 인식 수준으로 구분한다.

2.1.1 명시적/상징적 표현

명시적 또는 상징적이라 함은 말로 표현할 수 있는 의미를 말한다. 이 수준은 의식적이고 언어적인 과정이며, 비교적 느리게 진행된다. 여기서는 특정 기호를 통해 수신자에게 유발되는 이해, 판단, 의도를 파악한다. 기호의 상징적 수준에서의 효과는 설문지, 인터뷰, 평가 척도 등 명시적 방법을 사용하여 측정될 수 있다.

2.1.2 암시적/상상적

암시적 혹은 상상적이라 함은 말로 표현하거나 분명히 할 수 없는 것, 즉 단어가 아닌 이미지로 표현되는 것을 의미한다. 이 수준에서의 과정은 비교적 빠르게, 무의식적으로, 그리고 언어 이전에 일어난다. 상상적 수준은 기호를 통해 유발되는 활성화, 감정, 프로젝션을 포함한다. 상상적 수준에서의 효과는 반응 시간 테스트, 표정 분석 등 암시적 방법으로 측정될 수 있다. 위에서 설명한 두 수준은 인간이 가지고 있는 두 가지 기호 혹은 대표 시스템으로 이해될 수 있다. 여기서 명시적 혹은 상징적은 언어에 해당하며, 암시적 혹은 상상적은 상상력 혹은 연상과 이미지에 해당한다.

2.1.3 인식/실재

실재(實在)는 다른 두 수준, 즉 수신자의 인식에 작용하는 곳이다. 여기서는 객체나 기호의 순수한 인식 측면에 관한 것이다. 즉 실재는 인간이 감각을 통해 인식하고, 경험할 수 있는 것을 의미한다. 인식의 조건으로는 주의와 감각을 통한 집중도 포함되며, 이는 시선추적(아이트래킹)과 같은 측정 방법을 통해 포착될 수 있는 실재의 수준에 포함된다. 이 수준에서 우리는 색상, 대비, 형태, 패턴을 구별하여 설명한다.

보다 개방적인 연구 질문의 경우, 심층 인터뷰 중 대화를 구조화하기 위해 신경기호학적 모델이 사용되기도 한다. 인터뷰 과정에서 실재, 암시적, 명시적 수준을 통해 정보 처리의 경로를 추적해 볼 수 있다. 반응 시간 기반 테스트 또는 시선추적에서 얻은 데이터와 욕구, 근본적인 동기, 의미의 인식 및 의미 부여 과정에 대한 종합적인 관계를 묘사하면 그림1과 같이 나타낼 수 있다.

그림 1. 신경기호학적 모델의 수준 및 측정도구

출처: Bresinsky et al. (2017), p.41.

2.2 분석 틀로서 기호학

인간은 자신이 인식하는 한 각종 기호의 전지전능한 세계에서 살아가며, 이 기호들에 의미와 상징을 부여한다: '인간은 더 이상 단순한 물리적 우주에서 살아가는 것이 아니라, 상징적 우주에서 살아간다. 언어, 신화, 예술, 종교는 이 우주의 구성 요소들이다. 그것들은 인간 경험의 직물을 짜는 다양한 실들이다' (Cassirer 2007 [1944], 50).

우리는 기호학(Σημεῖον: 기호, 신호)을 개별 수준에서 얻은 데이터에 대한 분석적 접근법으로 사용한다. 기호학은 언어적 차원을 넘어 모든 종류의 기호의 출현, 사용 및 해석을 조사한다. 따라서 이미지, 동영상, 광고 및 커뮤니케이션의 의미 수준에 대한 접근을 제공한다. 의미의 구성은 기호가 인지적으로 처리되기 전에 수많은 전제 조건이 충족되어야 하는 복잡한 과정이다:

기호 사용자는 '맥락의 도움을 받아 '어떤 것', 즉 감각적으로 인식할 수 있는 사실이나 대상을 기호 운반체로 구성하고 이를 구체적인 내용과 연결하여 해석한다. 콘텐츠(내용)가 부호 운반자에 할당되면 기호화(세미오시스)가 일어난다.'(Reblin 2014, 80).

현대 기호학의 창시자 찰스 피어스(Charles S. Peirce)에 의해 이 처리 과정은 '기호가 해석자에게 인지적 효과를 발휘하는 순간'으로 설명된다 (Reblin 2014, 80).

'생명체와 무생물을 구별하는 현상은 세미오시스(기호화)이다. 이것은 모든 생명체가 본능적으로 기호를 생성하고 이해하는 능력으로 간단히 정의할 수 있다.'(Sebeok 2001).

기호를 능숙하게 배열하면 의미를 직접 표현하지 않고도 의미를 전달할 수 있다. 따라서 기호 또는 기호 체계에는 두 가지 의미 수준을 – 대부분의 언어 사용자가 동의하는 외연(Denotation)과 내포(Konnatation, 의미의 연관성 및 주관적 속성) – 가지고 있다(Barthes 1983).

내포는 단어 연쇄 사슬 형태로 표현될 수 있다. 이러한 의미 사슬은 사람마다 크게 다를 수 있으며 길이에 관계없이 계속될 수 있다. 궁극적으로 기호학적 분석은 언제나 절대적인 타당성을 주장하지 않는 해석의 제안이라고 할 수 있다(Beasley & Dansei 2002, 24).

3. 광고 효과와 신경기호학의 관계

신경기호학은 측정과 이해를 결합한 광고 효과 모델로 이해될 수 있다. Bongard(2002, 167ff.)는 특정 연구 전통에서 발전한 각각을 참조하는 광고 효과 연구 모델의 분류를 제안한다. 그는 자극-반응 접근법(행태주의), 단계 모델(예: AIDA 규칙) 및 관계적 접근법(예: 정교화 가능성 모델)과 같은 세 가지 발전 라인으로 구분한다.

신경기호학 모델은 네트워크 모델이며, 이는 수신자(암시적 및 명시적 수준)와 커뮤니케이션 제안(인식) 사이의 삼중 모드 관계화의 결과로서의 기호 효과를 고려함으로써 관계적 접근법에 가깝다. 따라서 이는 AIDA 모델과 같은 순수한 순차적-계층적 모델보다 기호 수용 동안의 과정의 복잡성에 대해 더 유효한 설명 접근법을 제공할 수 있다. 왜냐하면 이는 주의 산만, 우연한 주의 및 비선형 효과 관계도 고려하기 때문이다. 이 모델은 정치적-사회적-문화적 담론의 배경 앞에서 광범위한 데이터 본문을 조망하는 분석 도구로 사용된다. 이 모델은 또한 인식과 의미 수준 및 그 상관관계를 통합적으로 고려함으로써, 종종 분리되는 질적 방법과 양적 측정 절차 사이의 연결고리를 제시할 수 있다. 신경기호학은 필요에 따라 새로운 측정 방법을 통합할 수 있는 개방형 모델로서 평가된다. 무엇보다 마케팅과 시장 조사에 특히 실용적인 모델로서, 모든 효과 수준(인식, 암시적, 명시적)을 포착하므로 브랜드, 캠페인 및 제품의 전략적 조정을 위한 분석에 적합하다.

4. 표지판의 효과: 명시적 대 암시적 - 도로 교통에서 옥외 광고의 인식에 대한 연구 결과

이제 2012년에 스트뢰어(Ströer SE & Co. KGaA) 미디어 하우스를 위해 수행한 'Atlas' 연구에서 중요하지만 아직 발표되지 않은 부수적 발견에 대해서 살펴보고자 한다. 이 연구의 목적은 다양한 옥외광고 형태의 인식과 효과성, 즉 광고 매체의 영향력을 분석하는 것이다. 옥외광고는 그 자체의 '실체성(존재)'에 의해 단독으로 내재된 효과를 가지는 광고 매체이며, 그 효과는 그 위에 설치된 광고 수단에 의해 추가로 강화된다.

4.1 실험 방법

옥외광고와의 접촉은 대부분 도로 교통에서 발생한다. 따라서 도로에서 자동차 운행은 옥외광고의 수용성을 조사하기에 적합한 환경이다. 실험적 통제와 생태학적 타당성을 최대화하기 위해, 본 실험은 Dr. Foerst GmbH 회사의 HD 운전 시뮬레이터에서 광고 효과가 조사되었다. 실험에서 모든 연구 참가자는 내장된 내비게이션 시스템이 안내하는 동일한 운전 경로를 따라 운행하였다. 환경은 자유롭게 수정할 수 있는 3D 데이터 공간이다. 다양한 테스트 그룹(n=1,083명의 운전 면허 소지자)을 위해 테스트 경로는 광고 매체의 배치와 교통 밀도의 매개변수를 다양하게 조정했다. 13개의 테스트 그룹을 각각 83명의 참가자로 구성했으며, 교통 밀도(적음 vs. 많음), 접촉 빈도(4회 vs. 6회), 모티브 및 광고 매체의 교차를 고려했다. 실험 절차는 완전히 통제되었을 뿐만 아니라 모든 피험자에게 동일하게 적용되는 생물학적 테스트 환경으로서 적합성을 확보되었다.

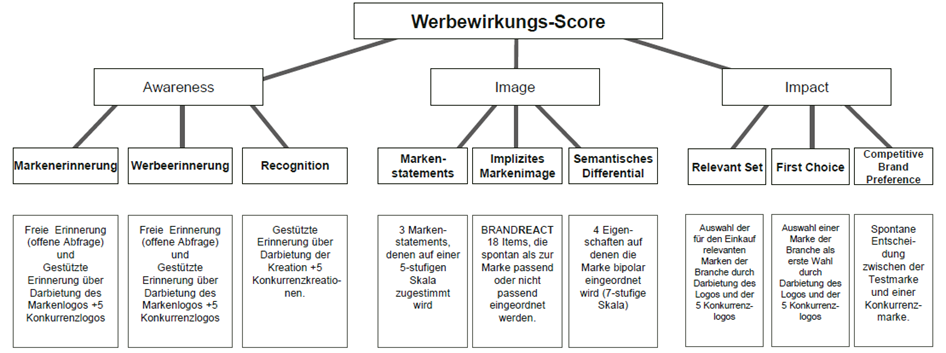

참가자의 주의력은 운전 중 눈동자 움직임을 기록함으로써 측정되었다. 후속 설문 조사에서는 반응 시간 기반 테스트를 통해 광고 효과 점수가 산출되었다. 이를 통해 e2-Brandreact를 사용하여 기쁨, 강함, 안전의 수준에서 암시적 브랜드 이미지를 측정했다. 암시적 브랜드 선호도는 Competitive Brand Choice를 통해 측정되었으며, 둘 다 Greenwald 등이 1998년에 개발한 Implicit Association Test에 기반한다(그림 2).

그림 2. 광고의 질 지수의 조작화(조작적 정의)

출처: Bresinsky et al. (2017), p.43.

수집된 모든 매개변수는 신경기호학적 모델(앞 부분 2.1) 수준에서 설정된다. 주의력은 실제 수준과 연관되며, 상징적 수준은 명시적 테스트 결과에서 나타난다. 암시적 브랜드 이미지와 암시적 브랜드 선호도는 상상의 수준에 해당된다.

4.2 분석 결과

여기서는 이전 분석에서는 고려되지 않았던 반직관적인 결과를 처음으로 제시하고 이를 신경기호학의 관점에서 해석한다.

'적은 교통량'과 '많은 교통량'의 조사 조건을 비교했을 때, 모든 조사 형식에 대해 집계된 반대의 암시적-명시적 효과가 나타났다. 실제 수준에서 '적은 교통량'은 포스터의 더 긴 인식으로 이어지며, 따라서 예상대로 더 큰 광고 기억을 유발하였다. 상징적 수준에서는 '적은 교통량'에서 더 강한 명시적 브랜드 효과를 관찰할 수 있었다. 상상의 수준에서는 데이터에 따라 정반대 효과가 나타났다. 암시적 브랜드 이미지는 정반대로 영향을 받는데, 즉, '많은 교통량'이 긍정적인 암시적 브랜드 효과로 이어진다. 선형 효과 모델의 전제와는 반대로, 교통이 증가함에 따라 광고 매체의 인식과 광고 기억이 감소함에도 불구하고 암시적 광고 효과가 증가하는 것이 발견되었다. 따라서 '적은 교통량'은 더 높은 인식, 기억 및 명시적 이미지 효과, 즉 실제와 상징적 수준에서 더 강한 반응을 유발하는 반면, '많은 교통량'은 기억과 명시적 이미지가 약해지는 상황에서도 암시적 브랜드 이미지를 개선시키는 것으로 분석되었다.

5. 결론

오늘날 소비자들은 전형적인 광고 기법을 해독하는 데 필요한 광범위한 지식을 갖추고 있으며, 이를 Friestad와 Wright(1994)는 '설득 지식(persuasion knowledge)'으로 모델링했다. O’Donahoe와 Tynan(1998)은 이러한 지식의 맥락을 설명하기 위해 '광고 문해력(advertising literacy)'라는 용어를 도입했다. 독일의 사회학자 니클라스 루만은 광고의 이러한 역설(Paradox)을 지적한다: '광고는 조작을 시도하며, 부정직하게 작동하고, 그것이 (기본적으로) 전제되어 있다고 가정한다'(Luhmann 1995, 85). 이러한 광고에 대한 근본적인 불신을 연구 참가자들에게 적용한다면, 우리는 증가된 암시적 효과를 슬리퍼 효과(sleeper effect)와 연결 지을 수 있다. 광고가 이미 내재하고 있는 평가 저하의 신호는 장기적으로 볼 때 사람들을 대상으로 설득 효과를 증가시킨다는 것이다(Kumkale 2011).

슬리퍼 효과(Sleeper Effect)란?

슬리퍼 효과(수면자 효과)는 커뮤니케이션 이론에서 나타나는 현상으로, 시간이 지남에 따라 메시지의 설득력이 당초의 부정적인 인식이나 메시지의 출처에 대한 의구심으로 인해 감소하는 것이 아니라 오히려 증가할 수 있다는 개념이다. 처음 메시지를 접했을 때는 출처의 신뢰성이 낮거나 부정적인 반응 때문에 설득력이 떨어지게 보이지만, 시간이 지나면서 메시지의 내용이 기억되고 출처에 대한 기억이 희미해지면서 그 메시지가 더 설득력 있게 느껴질 수 있다.

예를 들어 TV에서 한 건강 보조 식품에 대한 광고가 유명하지 않은 회사에서 제작했기 때문에, 수용자는 그 광고의 메시지에 대해 회의적이다. 하지만 시간에 따라 광고의 노출 횟수가 증가하면서 전달하는 메시지가 익숙해지고, 어느 순간 광고의 출처보다는 그 메시지가 기억에 남고 설득력을 가지게 될 수 있다. 간단히 말해, 시간이 지나면서 메시지의 효과가 초기보다 강해지는 현상을 말하며, 이는 메시지의 출처에 대한 인식이나 초기의 부정적 태도가 약화되어 메시지 자체의 설득력이 상대적으로 강조될 때 발생한다.

신경기호학적 모델의 세 가지 수준을 고려할 때, 연구 결과는 이론적 기반으로 따라 해석되고 분류될 수 있다. 비록 증가된 교통량이 도로에 대한 집중을 높이고 따라서 옥외광고에 대한 인식을 감소시킨다는 것은 사실이다. 하지만 데이터를 통해 알 수 있듯이, 교통량에 대한 집중도가 높아지면 광고 메시지에 대한 정신적 몰입도, 즉 명시적 수준에서의 효과도 낮아지는 것으로 나타났다. 즉, 설득 시도에 대한 반론을 개발할 수 있는 정신적 능력이 줄어들어 암시적 효과가 더욱 집중적으로 나타날 수 있다는 의미이다. 매일 접하는 광고 메시지의 증가하는 수가 반드시 광고 효과를 감소시키는 것은 아니다. 인간의 정신적 처리에서 자동적인 과정은 주의가 산만해지거나 주의력이 감소함에도 불구하고 암시적 수준에서 메시지가 효과를 낼 수 있음을 의미한다. 즉, 옥외광고 캠페인을 성공적으로 디자인하려면 이성적인 주장보다 강한 감정적 호소가 암시적인 수준에서 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 본 연구에서 분석된 모든 광고 형식은 시장에서 여전히 사용되고 있기 때문에, 연구 시기가 시간적 한계에도 불구하고 이를 통해 밝혀진 효과는 오늘날에도 여전히 유효성이 있다. 그러나 점점 더 확산되는 디지털 옥외광고 매체에 대해서는 추가 연구가 요구된다.

아울러 관련 주제의 다른 연구에서도 신경기호학은 광고, 브랜드 또는 제품의 효과를 모든 수준에서 세밀하게 파악할 수 있게 해준다는 점에서 실질적으로 유용한 모델로 입증되었다. 또한, 방법론적 측면에서 대량의 양적 및 질적 데이터를 결합하여 통합적으로 분석할 수 있는 장점이 있다.

참고자료

Bresinsky, P., Schießl, M., & von den Brincken, C. (2017). Nerven–Zeichen–Wege: Erkenntnisse der Neurosemiotik für erfolgreiche Außenwerbung. PRAXIs, 4, 39-44.